文:BASHCAT

那天晚上,我看到一則新聞:「網友在Dcard發文被肉搜,最後被判罰金12,000元。」說實話,那一刻我心裡不只是震驚,更多的是一種深深的無奈。在這個政治兩極化、司法政治化的年代,一句話的代價已經不只是金錢,更可能是你的自由、尊嚴,甚至是你對這個社會的最後一絲信任。

你有沒有發現,近年來台灣的網路言論環境變得越來越詭異?同樣一句話,說話的人不同,得到的結果可能天差地別。某些人可以在媒體上暢所欲言,甚至造謠抹黑都沒事;但普通老百姓稍微發幾句牢騷,就可能面臨法律制裁。這種選擇性執法的現象,讓我們不得不重新審視:到底是法律在保護人民,還是法律在為特定政治力量服務?

你有沒有這樣的經驗?在社群媒體上看到某個觀點讓你很不爽,手指在鍵盤上飛快地敲著回應,越寫越激動,最後按下送出鍵的那一刻,心裡還有點爽感。但是你知道嗎,那個瞬間,可能就是你踏上法律紅線的開始。

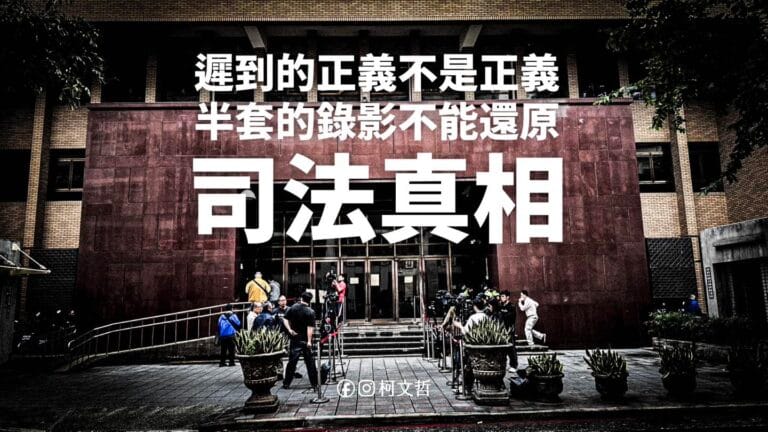

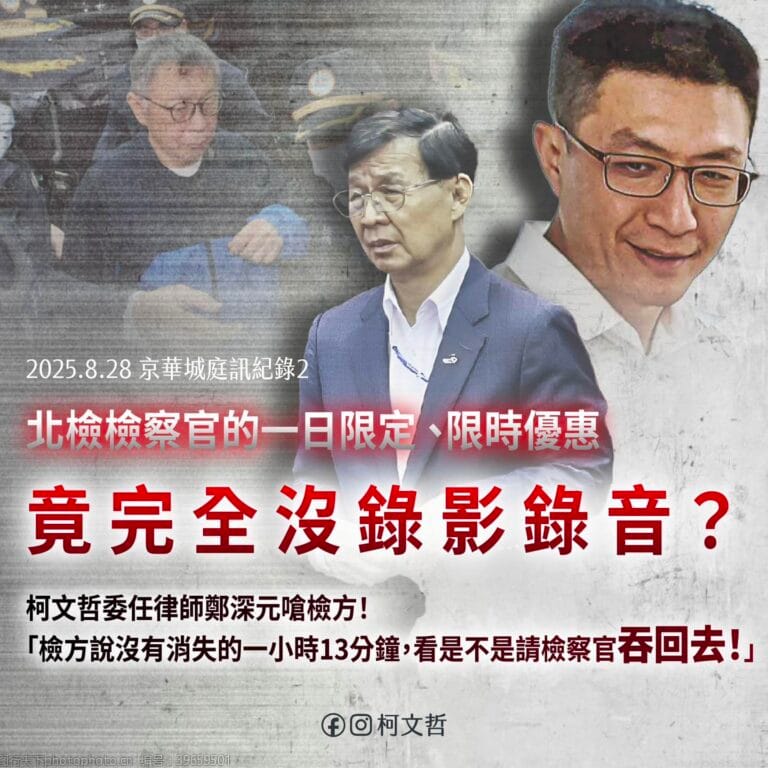

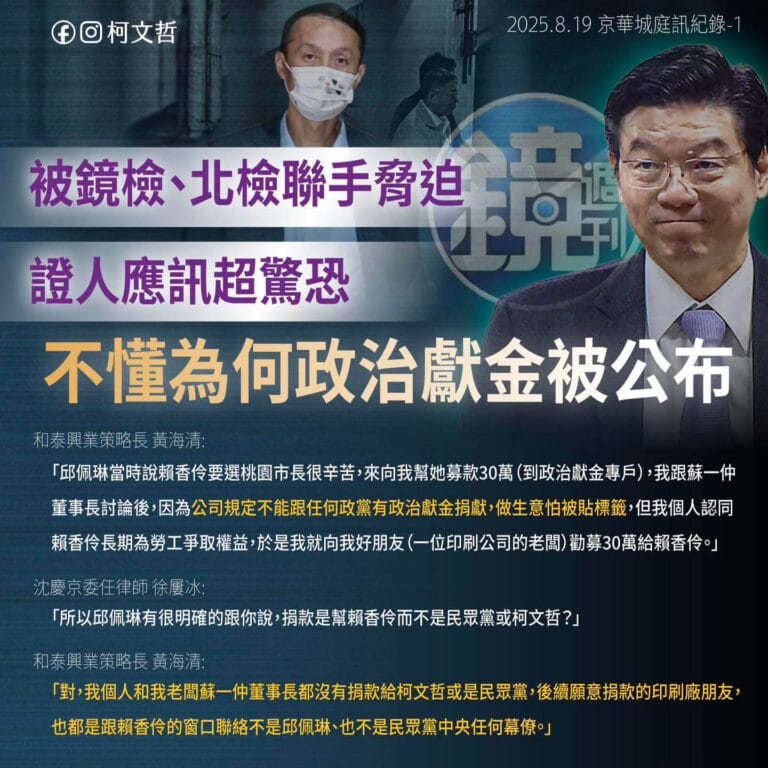

當法律成為政治工具

我之前天真地以為,法律是中性的,是保護所有人的。網路上的論戰頂多就是大家吵吵鬧鬧,封鎖對方,或者管理員來調停一下。但當我深入了解這些年的案例後,我發現了一個令人不安的事實:法律,特別是妨害名譽相關的法律,已經逐漸成為某些政治力量打壓異己的工具。

你看看這些年來的案例,有多少是針對批評政府、質疑政策的聲音?有多少是對於揭露官員弊案、企業醜聞的追究?而那些真正的假訊息、惡意攻擊,特別是來自特定政治陣營的,卻往往不了了之。

這讓我想起了一個朋友的遭遇。他在臉書上分享了一篇質疑某個政策的文章,加了幾句個人看法,結果收到存證信函,要求道歉賠償。而同一時間,某些名嘴在電視上信口開河,造謠抹黑,卻沒有任何法律後果。這種雙重標準,讓人不得不懷疑:司法的天秤,到底倒向了哪一邊?

台灣的刑法對於網路言論其實管得很嚴。主要是兩條法律:

刑法第309條:公然侮辱罪

就是在公開場合罵人,用一些抽象的髒話或貶低詞語。比如說在臉書公開留言罵人「智障」、「白癡」、「禽獸不如」之類的。

刑法第310條:誹謗罪

這個更嚴重,是指摘或傳述具體事實來損害別人名譽。比如說散布「某某人是小三」、「某某人吸毒」這種有具體內容的指控。

關鍵是,這兩條法律在網路上同樣適用。而且如果你是用文字或圖片的方式散布,還會被加重處罰。

真實案例的血淋淋教訓

讓我跟你分享幾個真實的案例,這些都是法院判決書上白紙黑字的記錄:

案例一:新竹地方法院的網路辱罵案

有個人在網路上公開辱罵別人,說對方是「破麻、半夜出門找男人、背著老公找男人」。結果被法院認定同時犯了公然侮辱罪和加重誹謗罪。為什麼?因為這些話既有抽象的侮辱(「破麻」),又有具體的事實指控(「背著老公找男人」)。

案例二:Dcard的肉搜事件

一位網友在Dcard分享戀愛經歷,卻被其他網友肉搜,揭露個人資訊,還用「車力巨人」、「Pro(破)」來嘲諷。最後幾位網友被判處12,000元罰金。

案例三:國中老師的婚外情指控

有個丈夫懷疑妻子有婚外情,就跑到妻子工作的國中,在辦公室當著其他老師的面公開指控妻子不忠。結果被判處30日拘役。

看完這些案例,我心裡有個很深的感觸:網路不是法外之地,但更可怕的是,它已經成為政治角力的戰場。在這個戰場上,小老百姓往往是最容易受傷的。因為我們沒有強大的律師團隊,沒有媒體資源,沒有政治靠山,我們的每一句話都可能被放大檢視,被斷章取義,被政治化解讀。

更讓人憂心的是,這種寒蟬效應正在擴散。越來越多人選擇沉默,不敢表達真實想法,不敢質疑權威,不敢為正義發聲。當人民失去了言論自由,當司法成為政治的工具,我們還能稱這個社會為民主嗎?

匿名真的安全嗎?

很多人以為用匿名帳號就可以為所欲為,但這其實是個天大的誤解。

1998年,台灣就有了第一宗網路誹謗罪的判決。從那時候開始,法院就明確表示:只要網路上的帳號跟現實中的人能夠建立連結,就可以追究法律責任。

現在的技術更進步了,透過IP地址、登入記錄、甚至是你的發文習慣和用詞,都可以追蹤到你的真實身份。我曾經看過一個案例,一個人以為用了匿名帳號就很安全,結果還是被追蹤到,最後吃上官司。

心理戰術:如何不被激怒

說到這裡,我想分享一個更重要的話題:如何在網路上保持理性。

老實說,我自己也曾經被網路上的言論激怒過。那種感覺很不好受,就像有人在你面前潑了一盆冷水,讓你瞬間理智斷線。但是後來我學會了一些技巧:

深呼吸三秒鐘

每次要回應爭議性留言之前,我都會深呼吸三秒鐘,然後問自己:「這個回應對我有什麼好處?」大部分時候,答案是「沒有」。

記住網路霸凌者的目標

網路上的攻擊者通常有一個目標:激怒你,讓你做出不理性的反應。一旦你明白這點,你就不會輕易上當了。

使用封鎖和檢舉功能

現在所有的社群平台都有封鎖和檢舉功能,這些工具比你想像的更有效。我的經驗是,與其跟攻擊者纏鬥,不如直接封鎖,讓自己的網路環境更乾淨。

實戰技巧:如何避免觸法

基於我的研究和觀察,我整理出幾個實用的技巧:

發文前的三個問題

每次發文前,我都會問自己三個問題:

- 這個內容是否涉及具體的人或事?

- 這樣的表達是否可能損害他人名譽?

- 如果我是被指控的人,我會有什麼感受?

批評事不批評人

如果你真的對某個議題有強烈意見,試著把焦點放在「事件本身」而不是「當事人」。比如說,與其罵「某某政客是騙子」,不如說「這個政策有問題」。

保持事實查證的習慣

在轉發任何消息之前,先確認一下來源是否可靠。記住,即使你只是轉發,如果內容不實,你也可能承擔法律責任。

遭遇攻擊時的應對策略

如果你不幸成為網路攻擊的目標,這裡有一些建議:

立即保存證據

用截圖、錄影或其他方式保存所有的攻擊言論。這些證據在後續的法律程序中會很重要。

尋求支援

不要一個人承受,向信任的朋友、家人或專業人士求助。必要時,可以諮詢律師的意見。

考慮法律途徑

如果攻擊嚴重影響到你的生活,不要猶豫尋求法律保護。台灣的法律是保護被害人的,你有權利為自己的名譽和尊嚴而戰。

所言為真就沒事?在政治化的司法面前,真相不重要

有個最大的誤解是:「我說的是真話,就不會有法律問題。」但在台灣當前的政治環境下,真相往往不是重點,重點是你站在哪一邊。

根據憲法法庭的最新判決,即使你的言論是真實的,也必須符合幾個條件:

- 必須與公共利益相關

- 必須經過合理的查證程序

- 不能只是涉及個人私德

聽起來很合理對吧?但問題是,誰來定義什麼叫「公共利益」?誰來判斷你的查證是否「合理」?在一個政治化的司法體系中,這些標準往往會因人而異,因政治立場而異。

我見過太多例子,同樣是揭露醜聞,如果對象是在野黨政治人物,就會被認定為「符合公共利益」;但如果對象是執政黨的人,就可能被認定為「惡意攻擊」。這種雙重標準,讓「真相」變成了一個相對的概念。

更可怕的是,當司法被政治綁架,法官的判決也會受到政治氛圍的影響。你以為你在為正義發聲,但在政治化的法庭上,你可能只是另一個被犧牲的棋子。

網路禮儀的重要性

說到底,網路論戰的根本解決方案不是法律,而是每個人的自我修養。

我觀察到,那些在網路上最容易引發爭議的人,通常都有一個共同點:他們把網路當作發洩情緒的地方,而不是交流思想的平台。

真正的網路公民應該懂得:

- 尊重不同的觀點

- 用理性的方式表達意見

- 承認自己也可能犯錯

- 把網路當作現實世界的延伸,而不是法外之地

我的感悟:在扭曲的體制下求生存

寫到這裡,我想分享一個沉重的體悟。

幾年前,我還相信台灣是一個法治社會,相信司法是獨立的,相信只要我們守法,就能得到法律的保護。但這些年來,看著一個又一個的政治迫害案例,看著司法被政治綁架,看著言論自由被一步步蠶食,我不得不承認:我們生活在一個扭曲的體制中。

在這個體制下,網路論戰不只是言論的交鋒,更是政治力量的角逐。普通人民成了這場角逐的犧牲品。我們被迫在自我審查和被政治迫害之間做選擇,這本身就是對民主自由的最大諷刺。

網路論戰沒有贏家,只有輸家。但更可悲的是,在這個政治化的環境中,連不參與論戰都可能成為錯誤,因為沉默也會被解讀為一種政治立場。我們被迫在一個沒有退路的戰場上求生存。

在黑暗中尋找一絲光明

最後,我想說的是,即使在這個扭曲的政治環境中,我們仍然要為自己和下一代保留一絲希望。

雖然司法可能被政治綁架,雖然言論自由面臨威脅,但我們不能因此放棄對正義的追求,不能因此停止思考和表達。我們要學會在這個體制的夾縫中生存,但不能因此失去我們的靈魂。

每一次我們選擇理性回應而不是情緒反應,每一次我們選擇事實而不是立場,我們都在為這個社會保留一分清明。即使這個社會正在沉淪,我們也要做那個舉著火把的人,為後來者照亮道路。

記住,你在網路上的每一個字,都可能成為歷史的見證。與其讓這些字成為政治迫害的證據,不如讓它們成為你良知的體現。在這個是非顛倒的年代,保持清醒比保持安全更重要。

網路論戰,最好的勝利不是不參與,而是在參與中保持人性的尊嚴。當司法淪為政治打手,當言論自由成為奢侈品,我們每一個人都有責任用自己的方式,為這個社會的未來而戰。

即使前路黑暗,我們也要做自己的光。

本文內容僅供參考,不構成法律建議。如遇具體法律問題,請諮詢專業律師。