By:BASHCAT

That night, I came across a news story:

“A user was doxxed after posting on Dcard, and eventually fined NT$12,000.”

To be honest, in that moment, I didn’t just feel shocked — what overwhelmed me more was a deep sense of helplessness.

In an era of political polarization and judicial politicization, the price of a single sentence isn’t just money — it could be your freedom, your dignity, or even the last thread of trust you have in this society.

Have you noticed how eerily strange the online speech environment in Taiwan has become in recent years?

The exact same words, when spoken by different people, can lead to drastically different consequences.

Some individuals can speak freely in the media — even spread falsehoods or defame others — and walk away unscathed.

Meanwhile, ordinary citizens who merely vent a few frustrations might find themselves facing legal punishment.

This kind of selective enforcement forces us to ask:

Is the law really protecting the people — or has it become a tool for serving certain political interests?

Have you ever had that experience?

You see a comment on social media that really gets under your skin.

Your fingers fly across the keyboard, your emotions intensify as you type, and finally, you hit “post” with a small rush of satisfaction.

But do you realize that in that very moment, you might have just crossed the legal red line?

當法律成為政治工具

我之前天真地以為,法律是中性的,是保護所有人的。網路上的論戰頂多就是大家吵吵鬧鬧,封鎖對方,或者管理員來調停一下。但當我深入了解這些年的案例後,我發現了一個令人不安的事實:法律,特別是妨害名譽相關的法律,已經逐漸成為某些政治力量打壓異己的工具。

你看看這些年來的案例,有多少是針對批評政府、質疑政策的聲音?有多少是對於揭露官員弊案、企業醜聞的追究?而那些真正的假訊息、惡意攻擊,特別是來自特定政治陣營的,卻往往不了了之。

這讓我想起了一個朋友的遭遇。他在臉書上分享了一篇質疑某個政策的文章,加了幾句個人看法,結果收到存證信函,要求道歉賠償。而同一時間,某些名嘴在電視上信口開河,造謠抹黑,卻沒有任何法律後果。這種雙重標準,讓人不得不懷疑:司法的天秤,到底倒向了哪一邊?

台灣的刑法對於網路言論其實管得很嚴。主要是兩條法律:

刑法第309條:公然侮辱罪

就是在公開場合罵人,用一些抽象的髒話或貶低詞語。比如說在臉書公開留言罵人「智障」、「白癡」、「禽獸不如」之類的。

刑法第310條:誹謗罪

這個更嚴重,是指摘或傳述具體事實來損害別人名譽。比如說散布「某某人是小三」、「某某人吸毒」這種有具體內容的指控。

關鍵是,這兩條法律在網路上同樣適用。而且如果你是用文字或圖片的方式散布,還會被加重處罰。

真實案例的血淋淋教訓

讓我跟你分享幾個真實的案例,這些都是法院判決書上白紙黑字的記錄:

案例一:新竹地方法院的網路辱罵案

有個人在網路上公開辱罵別人,說對方是「破麻、半夜出門找男人、背著老公找男人」。結果被法院認定同時犯了公然侮辱罪和加重誹謗罪。為什麼?因為這些話既有抽象的侮辱(「破麻」),又有具體的事實指控(「背著老公找男人」)。

案例二:Dcard的肉搜事件

一位網友在Dcard分享戀愛經歷,卻被其他網友肉搜,揭露個人資訊,還用「車力巨人」、「Pro(破)」來嘲諷。最後幾位網友被判處12,000元罰金。

案例三:國中老師的婚外情指控

有個丈夫懷疑妻子有婚外情,就跑到妻子工作的國中,在辦公室當著其他老師的面公開指控妻子不忠。結果被判處30日拘役。

看完這些案例,我心裡有個很深的感觸:網路不是法外之地,但更可怕的是,它已經成為政治角力的戰場。在這個戰場上,小老百姓往往是最容易受傷的。因為我們沒有強大的律師團隊,沒有媒體資源,沒有政治靠山,我們的每一句話都可能被放大檢視,被斷章取義,被政治化解讀。

更讓人憂心的是,這種寒蟬效應正在擴散。越來越多人選擇沉默,不敢表達真實想法,不敢質疑權威,不敢為正義發聲。當人民失去了言論自由,當司法成為政治的工具,我們還能稱這個社會為民主嗎?

匿名真的安全嗎?

很多人以為用匿名帳號就可以為所欲為,但這其實是個天大的誤解。

1998年,台灣就有了第一宗網路誹謗罪的判決。從那時候開始,法院就明確表示:只要網路上的帳號跟現實中的人能夠建立連結,就可以追究法律責任。

現在的技術更進步了,透過IP地址、登入記錄、甚至是你的發文習慣和用詞,都可以追蹤到你的真實身份。我曾經看過一個案例,一個人以為用了匿名帳號就很安全,結果還是被追蹤到,最後吃上官司。

心理戰術:如何不被激怒

說到這裡,我想分享一個更重要的話題:如何在網路上保持理性。

老實說,我自己也曾經被網路上的言論激怒過。那種感覺很不好受,就像有人在你面前潑了一盆冷水,讓你瞬間理智斷線。但是後來我學會了一些技巧:

深呼吸三秒鐘

每次要回應爭議性留言之前,我都會深呼吸三秒鐘,然後問自己:「這個回應對我有什麼好處?」大部分時候,答案是「沒有」。

記住網路霸凌者的目標

網路上的攻擊者通常有一個目標:激怒你,讓你做出不理性的反應。一旦你明白這點,你就不會輕易上當了。

使用封鎖和檢舉功能

現在所有的社群平台都有封鎖和檢舉功能,這些工具比你想像的更有效。我的經驗是,與其跟攻擊者纏鬥,不如直接封鎖,讓自己的網路環境更乾淨。

實戰技巧:如何避免觸法

基於我的研究和觀察,我整理出幾個實用的技巧:

發文前的三個問題

每次發文前,我都會問自己三個問題:

- 這個內容是否涉及具體的人或事?

- 這樣的表達是否可能損害他人名譽?

- 如果我是被指控的人,我會有什麼感受?

批評事不批評人

如果你真的對某個議題有強烈意見,試著把焦點放在「事件本身」而不是「當事人」。比如說,與其罵「某某政客是騙子」,不如說「這個政策有問題」。

保持事實查證的習慣

在轉發任何消息之前,先確認一下來源是否可靠。記住,即使你只是轉發,如果內容不實,你也可能承擔法律責任。

遭遇攻擊時的應對策略

如果你不幸成為網路攻擊的目標,這裡有一些建議:

立即保存證據

用截圖、錄影或其他方式保存所有的攻擊言論。這些證據在後續的法律程序中會很重要。

尋求支援

不要一個人承受,向信任的朋友、家人或專業人士求助。必要時,可以諮詢律師的意見。

考慮法律途徑

如果攻擊嚴重影響到你的生活,不要猶豫尋求法律保護。台灣的法律是保護被害人的,你有權利為自己的名譽和尊嚴而戰。

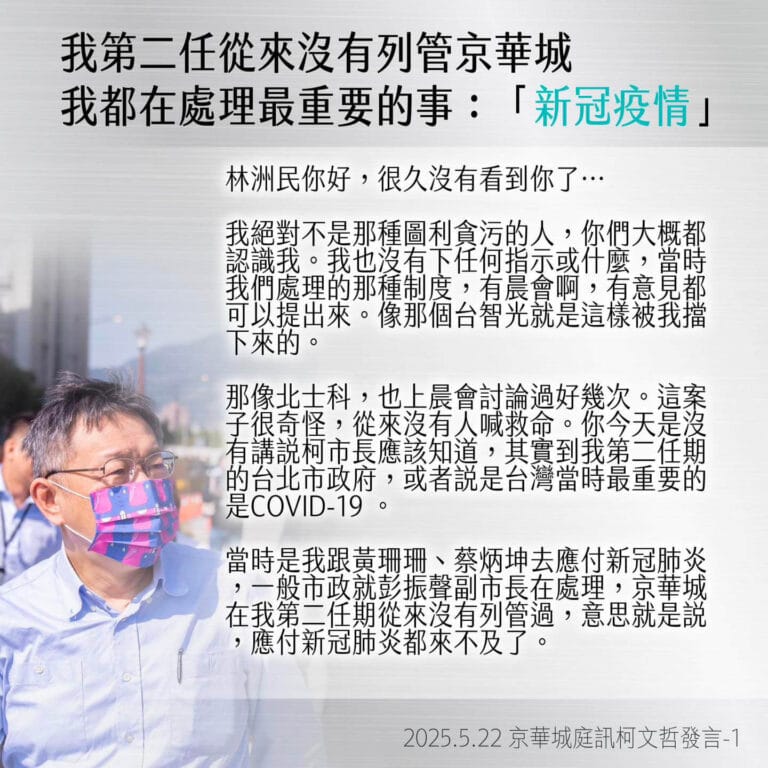

所言為真就沒事?在政治化的司法面前,真相不重要

有個最大的誤解是:「我說的是真話,就不會有法律問題。」但在台灣當前的政治環境下,真相往往不是重點,重點是你站在哪一邊。

根據憲法法庭的最新判決,即使你的言論是真實的,也必須符合幾個條件:

- 必須與公共利益相關

- 必須經過合理的查證程序

- 不能只是涉及個人私德

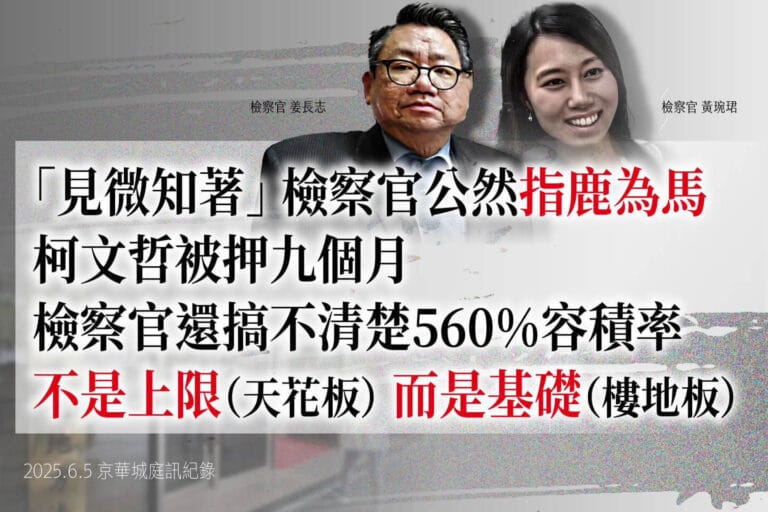

聽起來很合理對吧?但問題是,誰來定義什麼叫「公共利益」?誰來判斷你的查證是否「合理」?在一個政治化的司法體系中,這些標準往往會因人而異,因政治立場而異。

我見過太多例子,同樣是揭露醜聞,如果對象是在野黨政治人物,就會被認定為「符合公共利益」;但如果對象是執政黨的人,就可能被認定為「惡意攻擊」。這種雙重標準,讓「真相」變成了一個相對的概念。

更可怕的是,當司法被政治綁架,法官的判決也會受到政治氛圍的影響。你以為你在為正義發聲,但在政治化的法庭上,你可能只是另一個被犧牲的棋子。

網路禮儀的重要性

說到底,網路論戰的根本解決方案不是法律,而是每個人的自我修養。

我觀察到,那些在網路上最容易引發爭議的人,通常都有一個共同點:他們把網路當作發洩情緒的地方,而不是交流思想的平台。

真正的網路公民應該懂得:

- 尊重不同的觀點

- 用理性的方式表達意見

- 承認自己也可能犯錯

- 把網路當作現實世界的延伸,而不是法外之地

我的感悟:在扭曲的體制下求生存

寫到這裡,我想分享一個沉重的體悟。

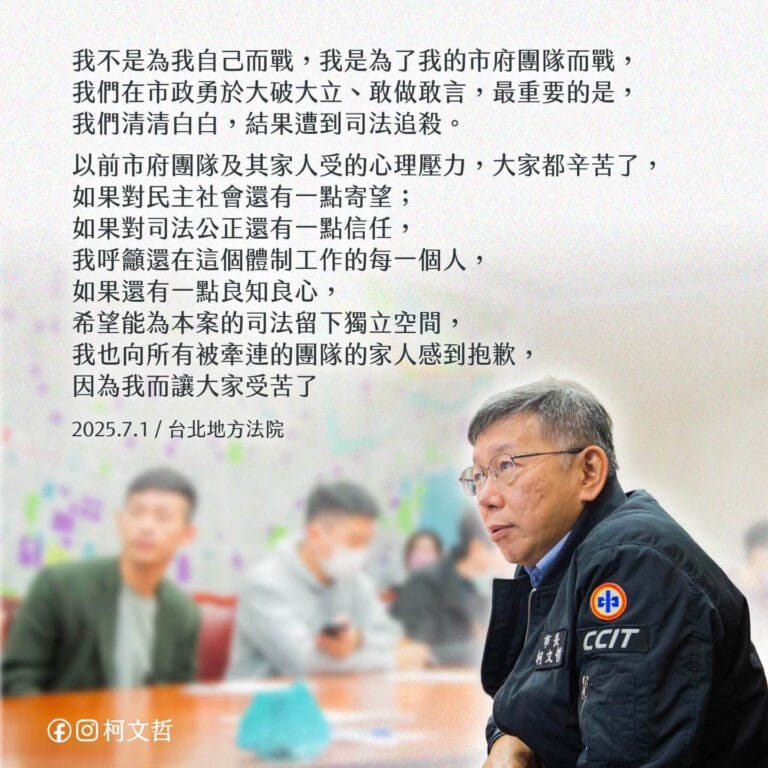

幾年前,我還相信台灣是一個法治社會,相信司法是獨立的,相信只要我們守法,就能得到法律的保護。但這些年來,看著一個又一個的政治迫害案例,看著司法被政治綁架,看著言論自由被一步步蠶食,我不得不承認:我們生活在一個扭曲的體制中。

在這個體制下,網路論戰不只是言論的交鋒,更是政治力量的角逐。普通人民成了這場角逐的犧牲品。我們被迫在自我審查和被政治迫害之間做選擇,這本身就是對民主自由的最大諷刺。

網路論戰沒有贏家,只有輸家。但更可悲的是,在這個政治化的環境中,連不參與論戰都可能成為錯誤,因為沉默也會被解讀為一種政治立場。我們被迫在一個沒有退路的戰場上求生存。

在黑暗中尋找一絲光明

最後,我想說的是,即使在這個扭曲的政治環境中,我們仍然要為自己和下一代保留一絲希望。

雖然司法可能被政治綁架,雖然言論自由面臨威脅,但我們不能因此放棄對正義的追求,不能因此停止思考和表達。我們要學會在這個體制的夾縫中生存,但不能因此失去我們的靈魂。

每一次我們選擇理性回應而不是情緒反應,每一次我們選擇事實而不是立場,我們都在為這個社會保留一分清明。即使這個社會正在沉淪,我們也要做那個舉著火把的人,為後來者照亮道路。

記住,你在網路上的每一個字,都可能成為歷史的見證。與其讓這些字成為政治迫害的證據,不如讓它們成為你良知的體現。在這個是非顛倒的年代,保持清醒比保持安全更重要。

網路論戰,最好的勝利不是不參與,而是在參與中保持人性的尊嚴。當司法淪為政治打手,當言論自由成為奢侈品,我們每一個人都有責任用自己的方式,為這個社會的未來而戰。

即使前路黑暗,我們也要做自己的光。

本文內容僅供參考,不構成法律建議。如遇具體法律問題,請諮詢專業律師。